Cyberspace ou l'envers des choses

Le rôle des objets dans l'œuvre de William Gibson

Dès sa publication, l'œuvre de William Gibson a été autant critiquée que louée. Tant les critiques que les louanges s'appuyaient sur le fait que William Gibson était perçu comme une des figures dominantes d'un nouveau courant qui, selon certains de ses porte-parole, devait renouveler un genre en perte de contact avec le réel, et donc incapable de concevoir un futur pertinent. Mais là où les uns voyaient une possibilité de création, les autres ne percevaient que superficialité,

effet de mode et clinquant. En 1989, Gregory Benford, dans un article largement défavorable au cyberpunk, écrivait :

« J'aime la littérature des apparences de Ballard à Gibson et au-delà — mais je ne crois pas qu'elle soit vraiment porteuse de sens. Des idées sous-jacentes constituent de meilleurs guides, que ce soit dans la littérature ou dans la vie. » (1) Ce que reproche Benford aux cyberpunks, c'est de ne rien dire. De ne se préoccuper que de décors, d'apparences. D'autres, en France notamment, leur ont reproché de manquer de substance, de souffrir d'un déficit de contenu : de faire passer la forme avant le fond. Crime entre tous les crimes, qui revient, dans l'esprit de beaucoup, à n'avoir pas de fond du tout. Aux dires de leurs détracteurs, les textes de Gibson n'ont pas d'intérêt. Ce seraient certes de belles enveloppes, mais des enveloppes vides. Je ne suis pas d'accord avec ce type d'analyse. D'abord parce que je trouve surprenant que ces reproches se soient articulés sur une opposition du « fond » et de la « forme », approche que je croyais l'apanage des élèves qui n'ont pas bien assimilé la technique du commentaire composé. Ensuite parce qu'il me semble que si on détecte dans une œuvre une utilisation récurrente de la surface, si on y voit l'expression d'une certaine « mode », c'est bien sur cette « surface » et sur cette « mode » qu'il faut se poser des questions. Plutôt que de dénoncer ou d'écarter de son chemin ce que l'on ne veut pas voir, il convient de l'analyser. Une littérature simulogique Avant d'aller plus loin, et de m'attacher à mettre en relief ce qui fait la spécificité de l'univers romanesque de William Gibson, j'aimerais rappeler quelques caractéristiques essentielles du genre dans lequel il s'inscrit : la science-fiction.

— Le texte de science-fiction est simulogique (2). Il fonctionne comme un modèle, une simulation d'une situation, d'une société, d'un moment donné. — Les +simulations sont basées sur la perception qu'ont les auteurs de science-fiction du rôle primordial de la science et de la technologie dans les métamorphoses de la société. — Les simulations en question peuvent être plus ou moins poussées. Ceci revient à dire que les objets au sens large (artefacts, techniques, transformations sociales, etc.) appartenant exclusivement à l'univers simulé peuvent être plus ou moins nombreux. Dans son article intitulé "Science-fiction, spécificité d'un genre" (3), Bernard Dardinier donnait de cet aspect une description sous le titre de « Science-fiction partielle et science-fiction totale ». Dans la science-fiction partielle, un objet ou un phénomène, souvent unique, constitue le seul élément science-fictif de l'œuvre : les Martiens ou les Triffides envahissent un monde qui nous est familier, le télépathe de L'Oreille interne voit son destin se jouer dans une société dont les règles et les mœurs nous sont immédiatement compréhensibles. Ce qui est important ici, ce n'est pas de savoir dans quelle mesure ces textes appartiennent ou n'appartiennent pas au genre, mais de constater qu'ils fonctionnent selon une opposition « élément unique et inconnu »/« objets nombreux et connus ».

Dans ce qu'on peut appeler la science-fiction totale, on trouve au moins le même nombre d'éléments connus et d'éléments inconnus. Mais (dans le meilleur des cas) le nombre d'éléments inconnus peut excéder largement celui des éléments connus.

Un excellent exemple nous est fourni par le roman d'Arthur C. Clarke Rendez-vous avec Rama. Celui-ci nous offre une fort bonne démonstration des divers degrés de simulation de l'inconnu que peut produire un auteur. Le roman se situe dans un futur relativement proche : on y constate que les institutions politiques et sociales (tel le mariage) sont légèrement différentes des nôtres, mais pas au point de vraiment désorienter le lecteur. L'élément le plus important est bien sûr Rama : l'objet inconnu qui pénètre dans un univers certes déjà décalé, mais largement intelligible. Rama est le nec le plus ultra en matière d'objet fictif et inintelligible : il s'agit d'un cylindre de métal gigantesque. Mais si son origine extraterrestre devient rapidement évidente, les humains qui l'explorent ne parviennent pas à en deviner la nature. Il en est de même pour tout ce qu'il contient. Ici faisons intrevenir l'analyse de Marc Angenot dans son article "Le paradigme absent, éléments d'une sémiotique de la SF" (4). Il postule que le récit de SF se base sur un « paradigme absent », une réalité « non-empirique, hypothétique ». Autrement dit, les éléments qui apparaissent dans le récit de science-fiction ne forment que la partie émergée de l'iceberg. L'univers simulé étant beaucoup plus vaste que ce que peut en décrire le récit, l'auteur doit en suggérer les traits pertinents par un certain nombre d'éléments fonctionnant comme autant de signes, d'indices que le lecteur est invité à décrypter. D'où l'importance du début de récit, fort justement soulignée par Bernard Dardinier dans l'article déjà cité. L'objet-signe

Si j'ai cru devoir rappeler tout ça, c'est que je tiens à situer l'œuvre de William Gibson par rapport à deux questions essentielles : à quel genre de simulation avons-nous affaire ? Quels signes, quels indices nous donne-t-elle à lire et pourquoi ? On a reproché à Gibson de produire une fiction du futur proche. Si proche que certains ont voulu y voir une simple volonté de « faire mode », étant entendu que ce qui est « mode » est superficiel et condamné à disparaître à brève échéance, tout en étant dénué de sens et de valeur.

Cet effet de proximité résulte de l'utilisation inhabituelle d'éléments familiers qui, le plus souvent, sont des « objets ». Ce qui est inhabituel pour un roman de science-fiction, c'est la nature des objets choisis : il s'agit de vêtements, d'accessoires de mode, de matériel électronique, d'armes, de substances chimiques…

Ce qui apparaît ensuite, c'est que cet univers est biface. D'un côté le réel : urbain et sombre, encombré, matériel. De l'autre, le cyberspace

: fluide, lumineux, immatériel. On a loué le style de Gibson, son sens de la description et du détail : ces détails, ce sont des objets, des quantités inhabituelles d'objets qui sont portés, acquis, utilisés, transformés ou vendus par les personnages.

Jamais œuvre de science-fiction n'a utilisé l'objet de cette façon. Seul Georges Pérec, dans un autre registre, avec Les Choses, court récit dans lequel l'auteur stigmatise la société de consommation et montre comment la relation aux objets s'est substituée à la relation entre les individus, a su donner aux objets un rôle primordial. Il n'est plus du tout à la mode de parler de société de consommation. Pourtant, rien n'indique que nous en soyons sortis, bien au contraire. « Le monde moderne se présente comme une immense accumulation de marchandises. » Jamais peut-être la célèbre formule de Karl Marx qui ouvre Le Capital n'a eu autant d'actualité. L'histoire retiendra sans doute des dernières années de ce siècle l'extension de l'économie marchande à presque toute la planète (5). Si l'on a souvent fait remarquer le rôle joué par les multinationales dans les romans de Gibson — dans son univers, les personnages entretiennent essentiellement des relations de commerce : achat, vente (et vol) d'objets ou d'informations — on a rarement souligné dans quel cadre ces relations ont lieu.

La consommation, écrit Jean Baudrillard dans Le Système des objets, « n'est ni une pratique matérielle, ni une phénoménologie de "l'abondance", elle ne se définit ni par l'aliment qu'on digère, ni par le vêtement dont on se vêt, ni par la voiture dont on se sert, ni par la substance orale et visuelle des images et des messages, mais par l'organisation de tout cela en substance signifiante ; elle est la totalité virtuelle de tous les objets et messages constitués dès maintenant en un discours plus ou moins cohérent. La consommation, pour autant qu'elle ait un sens, est une activité de manipulation systématique de signes. […] Pour devenir objet de consommation, il faut que l'objet devienne signe, c'est à dire extérieur de quelque façon à une relation, qu'il ne fait plus que signifier — donc arbitraire et non cohérent à cette relation concrète, mais prenant sa cohérence, et donc son sens, dans une relation abstraite et systématique à tous les autres objets-signes. »

Dans le roman de Georges Pérec Les Choses, les deux « héros » n'ont de relation qu'à travers les objets dont ils rêvent et qu'ils parviennent ou non à acquérir. Comme nous avons perdu l'habitude de penser à notre société comme à une société de consommation, nous nous sommes contentés de considérer les objets-signes présents dans les romans de William Gibson comme des « objets de mode ». Or ils ne sont devenus des objets de mode que parce qu'ils étaient des objets-signes, par rapport auxquels s'organisent les relations des personnages à eux-mêmes, et entre eux. C'est donc en tant qu'objets-signes qu'il convient de les étudier.

Les lieux gibsoniens

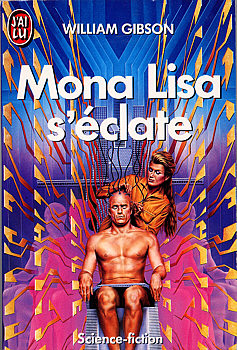

Comme je l'ai déjà souligné, Neuromancien, Comte Zéro, Mona Lisa s'éclate et les nouvelles du recueil Gravé sur chrome se déroulent dans deux univers contigus et opposés : le cyberspace et la réalité. Dans le cyberspace, les personnages sont séparés de leur corps. Les objets qu'ils rencontrent sont des simulations d'objets, eux-mêmes le plus souvent abstraits, et apparaissent comme lumineux, colorés et immatériels. Dans la réalité, les mêmes personnages ont un corps : ils s'habillent, mangent, fréquentent des endroits divers. Cette réalité a souvent été qualifiée d'« urbaine ». En effet, peu d'actions se déroulent à l'air libre, et l'auteur décrit très peu de lieux « naturels ». Le lieu naturel le plus souvent montré est la plage qui, si elle est naturelle, n'est pas toujours réelle.

Elle est réeelle au début de Comte Zéro. Elle était virtuelle à la fin de Neuromancien, et virtuelle on la retrouve à la fin de Mona Lisa s'éclate. Le parc Guël, conçu par l'architecte catalan Antonio Gaudi, joue un rôle important dans Comte Zéro et peut être considéré comme naturel : mais c'est une nature travaillée, fabriquée par un artiste. De la même façon qu'il est à cheval entre naturel et artificiel, il apparaît aussi bien comme lieu réel que comme simulation. On aura compris que les lieux les plus importants et les plus nombreux sont situés dans ou aux abords des villes, ou plutôt de la ville, la conurbation, la mégalopole omniprésente : The Sprawl, Chiba City, Londres, Paris ou Bruxelles apparaissent comme des points dans un univers urbain presque totalement unifié. Dans cet espace, les personnages de « console cowboys » tels que Case (Neuromancien), Turner (Comte Zéro) ou Bobby, les amazones urbaines telles que Linda lee ou Molly (Neuromancien), et les petites filles perdues (Angela dans Comte Zéro, Mona Lisa dans Mona Lisa s'éclate) apparaissent comme des nomades urbains, qui n'ont d'attaches affectives nulle part et ne possèdent pas d'habitation fixe — lorsque c'est toutefois le cas, comme pour Bobby dont on sait qu'il a une mère et qu'il a vécu dans le quartier de Barrytown, ils les rejettent.

Centres commerciaux, cafés et hôtels

Tous ces personnages sans point d'attache fréquentent beaucoup de lieux que l'on peut qualifier de commerce, d'échange et de rencontre. Il s'agit des centres commerciaux, des cafés et des hôtels. Gibson n'est pas le premier écrivain de science-fiction à avoir fait du centre commercial un élément à part entière du décor du futur. Il était déjà au premier plan dans Mallworld Graffiti de Somtow Sucharitkul. Mais chez Gibson, si le centre commercial donne son titre à plusieurs chapitres tels que « L'expédition dans les magasins » dans Neuromancien, « L'hyper » et « L'esplanade » (The Mall) dans Comte Zéro, c'est parce que ce qui s'y déroule est essentiel à l'action. Les cafés sont des lieux d'attente et de rendez-vous : Neuromancien commence dans un bar et se poursuit à la Jarre de Thé ; dans Comte Zéro, on découvre le Café Blanc, une brasserie située « au cinquième sous-sol du complexe de la cour Napoléon, sous la pyramide de verre du livre. Elle sert de lieu de rendez-vous, de la même façon que The Drome au début de « Johnny Mnemonic ». Les hôtels jouent également un rôle important dans la vie des personnages. Ces hôtels sont de deux actégories radicalement opposées : il s'agit soit de petits hôtels minables, ou de leur équivalent japonais, les « coffin hotels », soit d'hôtels de luxe. Au début de Neuromancien, Case passe sans transition d'une catégorie à l'autre : « Après un an de cercueil, la chambre au vingt-cinquième étage du Chiba Hilton paraissait gigantesque. Elle faisait dix mètres sur huit, la moitié d'une suite. » Le personnage de la nouvelle « New Rose Hotel » a échoué dans un « coffin hôtel » : « Le New Rose Hotel était un casier à cercueils situé aux abords flous de l'aréoport international de Narita. Des capsules de plastique d'un mètre de haut et de trois de long, empilées comme des dents de Godzilla de rechange, posées sur un socle de béton, au bord de la principale route qui menait à l'aéroport. » Entre les espaces étouffants des chambres minuscules et ceux, plus dégagés, des grands hôtels de luxe, il n'y a pas d'intermédiaires, pas plus qu'il n'y en a entre les villes surpeuplées et les espaces vides des déserts urbains que sont terrains vagues et aéroports. L'hôtel, on l'a vu, peut dénoter aussi bien la déchéance que le luxe, lequel s'exprime de la même façon dans des œuvres différentes : « Quand nous avons pris l'avion pour Vienne, je t'ai installée dans l'hôtel favori de la femme d'Hiroshi. Solide et silencieux, le hall d'entrée était carrelé de marbre, comme un échiquier. Il y avait des acenseurs de cuivre qui sentaient la citronnelle et les cigarillos. »

Dans cette citation, c'est le héros de « New Rose Hotel » qui parle. Mais, dans Comte Zéro, un des personnages, Marly, s'installe aussi à l'hôtel : « Marly descendit dans un petit hôtel avec des plantes vertes dans de gros pots en cuivre, et des corridors carrelés comme des échiquiers de marbre. L'ascenseur était une cage à volutes dorés et panneaux de bois de rose qui sentait la citronnelle et les cigarillos. » Les deux lieux, décrits de la même façon, dans deux textes différents et produits à quelques années de distance, sont tous deux situés en Europe, symbole de la sophistication et du luxe par excellence. Les hôtels ou les appartements situés au Japon ou aux États-Unis ne sont pas décrits comme luxueux et raffinés, ils relèvent au contraire du monde urbain et froid où se meuvent les nomades. C'est le cas de l'endroit où se retrouvent Case et Molly, de retour au Sprawl après leur séjour au Chiba Hilton : « La pièce était vaste. Il s'assit sur le lit. La pièce était vide, à l'exception de la vaste plaque rose du lit et de deux sacs de nylon, neufs et identiques, déposés à côté. Des murs nus, pas de fenêtres, une unique porte pare-feu en acier peinte en blanc. Les murs étaient recouverts d'innombrables couches de peinture latex blanche. Local industriel. » Les lits se réduisent à une plaque de mousse et à des sacs de couchage : il est difficile de ne pas considérer les personnages comme des campeurs. Cette impression est maintes fois confirmée, notamment par le fait que les personnages principaux habitent dans des endroits le plus souvent vastes et impersonnels. Ainsi, dans Mona Lisa s'éclate, un chapitre a pour titre « Squat », qui est le lieu d'habitation de Mona. Un des autres lieux importants du roman est la « Factory », à la fois usine abandonnée, squat et refuge pour The Count, l'ex-Bobby de Comte Zéro.

Ceux qui possèdent à la fois argent et pouvoir résident en des lieux bien différents. Il arrive que les intermédiaires, comme Armitage dans Neuromancien, aient encore des goûts de nomades. « Il aime bien les hôtels. Les grands. Près des aéroports quand il le peut. » Mais les vrais puissants ont de vraies résidences; comme la villa Straylight de 3Jane Tessier-Ashpool dans Neuromancien. Les puissants — c'est à dire — les zaibatsus, les corporations — ont leurs propres territoires, leurs propres villes dans la ville : ce sont les « Projects » que Bobby regarde de loin dans Comte Zéro avant de pouvoir y pénétrer. « Et jamais il n'aurait imaginé que Deux-Par-Jour pût vivre dans un endroit si grand, et encore moins que celui-ci fût rempli d'arbres. » Certains personnages, comme Angie Mitchell, sont nés dans ces espaces protégés : « Il y avait ses souvenirs d'enfance dans l'arcologie de la Maas, creusée au sommet d'une mesa de l'Arizona. » On remarque que malgré tout l'espace qu'ils paraissent contenir, aucun de ces lieux n'apporte la paix, ni la sensation de liberté aux personnages qui y pénètrent sans en être les maîtres. Paix, liberté et sécurité n'appartiennent qu'aux propriétaires légitimes. Le seul lieu physique qui semble pouvoir apporter une certaine sérénité aux personnages tourmentés et instables que sont Case, Turner ou Angie est donc la plage : Comte Zéro et Mona Lisa s'éclate commencent tous deux dans des maisons au bord de la mer. Ces lieux, bien que géographiquement situés — au Mexique et à Malibu — représentent un ailleurs, hors du monde et hors du temps. Au début de Mona Lisa s'éclate, Angie, la star du Sense / Net, est sous surveillance, mais elle perçoit la plage comme un refuge : « Elle poursuivit sa promenade, réconfortée par le ressac, par l'unique et perpétuel mouvement temporel de la mer, son immanence et son éternité. » C'est sur une plage, mais une plage virtuelle, intemporelle et donc éternelle, que Case rencontre Neuromancien, l'intelligence artificielle du roman éponyme. Les dernières lignes suggèrent d'ailleurs que, d'une certaine façon, c'est dans cet univers que Case — ou plutôt, une réplique de lui-même — demeure à la fin du roman. La fin de Mona Lisa s'éclate est beaucoup plus explicite : Angela Mitchell et Bobby meurent. Mais « Il y a mourir et mourir. » En fait, ils sont passés « de l'autre côté », ils sont devenus des habitants d'un univers simulé, hors du temps et du monde. Il n'est pas étonnant que pour Angie, le passage se fasse à travers un paysage de plage, à travers « … des dunes de satin rose pâle, sous un ciel d'acier ciselé ». (6)

Objets et personnages

Comme nous l'avons vu, les personnages de William Gibson sont des nomades urbains. Or les nomades n'ont pas beaucoup d'effets personnels : quand on se déplace sans cesse, on ne s'encombre pas de nombreuses possessions. Leur totalité entre généralement dans un sac, tels les sacs de nylon de Case. Que contiennent ces sacs ? Des vêtements, pour l'essentiel. C'est probablement ce qui a provoqué beaucoup des reproches faits à l'auteur. Les personnages de Gibson sont moins caractérisés par leur apparence physique que par ce qu'ils portent. De plus, les événements importants de leur vie sont souvent célébrés par un changement de tenue. Ainsi, lorsqu'elle devient l'employée du riche et puissant Josef Virek, Marly se débarrasse-t-elle d'une veste, jusque-là l'objet le plus cher qu'elle ait jamais possédé, mais désormais bon pour le marché aux puces… De la même façon, lorsqu'il entre en contact avec Deux-par-jour, Bobby n'approuve pas les vêtements qu'on lui donne. Lorsqu'il entre dans l'Hypermart, un centre commercial géant qui s'étend sur quatorze étages, il réclame des vêtements neufs et les obtient. Le choix de Bobby est intéressant, et ce pour deux raisons : d'abord parce que sa volonté de porter des vêtements qui, reflétant ce qu'il pense être, c'est à dire The Count, un expert du cyberspace, montre surtout sa naïveté ; ensuite et surtout parce qu'il utilise les vêtements comme des signaux à l'adresse de ceux qu'il va rencontrer. Bobby est jeune et maladroit, mais il sait ce que sait tout citoyen de l'âge de la consommation : le vêtement est un objet-signe, certes destiné à être porté, mais avant tout à être lu. Beaucoup de personnages sont associés, consciemment ou non, à des objets-signes : Case au shuriken offert par Molly au début de Neuromancien — shuriken qu'il bandonne, avec son passé, à la fin du roman. Molly porte des lunettes implantées chirurgicalement et ses ongles sont rétractables. Lunettes et ongles associés à diverses armes, font d'elle une amazone urbaine : mannequin cyborg, elle représente la beauté froide et impitoyable qui, derrière ses lunettes, observe sans être observée, et dont le contact peut être mortel (7). Kumiko, dans Mona Lisa s'éclate, possède un objet de forme oblongue « lisse et noir ; sur une des faces, plate, on avait gravé le signe de la Maas-Neotek ; l'autre était légèrement incurvée pour s'insérer au creux de la paume de son utilisateur ». cet objet, offert par son père, projette un « fantôme », un compagnon simulé, un de ces nombreux objets qui relient certains personnages à l'univers évanescent du cyberspace.

Le plus célèbre de ces objets est bien entendu le « cyberspace deck », la console qui permet de se connecter au cyberspace. La console n'est pas un objet-signe. Tout comme le T-shirt de Bobby, qui est décoré d'un hologramme représentant ce que l'on voit en plongeant dans le cyberspace, elle est un objet transitionnel, un « pont » entre les deux mondes. Les personnages qui l'utilisent ont tendance à vouloir quitter le monde des choses pour celui de la vitesse et de la lumière. L'un d'entre eux, le Bobby au T-shirt, finira d'ailleurs, dans Mona Lisa s'éclate, par presque devenir un objet : l'aleph, une mémoire un environnement virtuel qui se présente sous la forme d'une boîte grise. On remarque d'ailleurs qu'il y a eu progression depuis Neuromancien : dans ce roman, l'objet transitionnel vers le cyberspace était non pas anonyme et insignifiant, mais au contraire unique et précieux : c'était une tête recouverte de pierres précieuses. Il faut dire qu'elle n'appartenait pas à un vulgaire ingénieur, comme la boîte grise, mais à 3Jane, un des puissants et mystérieux personnages qui dirigent les toutes aussi puissantes et mystérieuses corporations. Remarquons que le schéma apparaissait déjà dans « The Winter Market », une des nouvelles les plus intéressantes du recueil Gravé sur chrome. L'un des deux principaux personnages de cette nouvelle est Lise. Handicapée, Lise dépend d'un objet bien particulier pour se déplacer : un exosquelette. Sans l'exosquelette, Lise ne peut pas se déplacer. Avec l'exosquelette, elle peut vivre normalement, mais elle reste dépendante, prisonnière de cet objet. Rubin, la personne qui l'a présentée à Casey, le narrateur, l'a trouvée dans la rue, incapable de se déplacer car les piles de l'exosquelette étaient hors d'usage. Au moment où Casey raconte l'histoire, Lise n'est plus : elle a été enregistrée. Elle est devenue une série de données, « un paquet de mémoire morte dans l'ordinateur central d'une quelconque société ». Elle a quitté la prison de son corps/objet, mais elle est devenue, en quelque sorte, un objet, une œuvre d'art aussi, puisque ce type d'enregistrement sert à fabriquer une nouvelle forme d'œuvres. Mais, pour Casey, c'est avant tout un objet, manipulable à volonté par les ingénieurs et les techniciens. On n'échappe pas si facilement au monde des choses…

Artistes et objets d'art

Parmi les nombreux reproches adressés à William Gibson, celui de « faire mode », d'utiliser une culture « populaire » et éphémère, et donc sans valeur profonde, revient très souvent. Or, culture artistique et objets d'art figurent en bonne place parmi les objets dont sont si friands ses personnages. Julius Deane est un individu important, mais il ne fait pas partie des plus riches et des plus puissants, tels 3Jane, que les protagonistes ne rencontrent jamais. Il apparaît pour la première fois dans un endroit bien particulier — un entrepôt — et environné d'objets. Nous apprenons toutefois d'abord qu'il ne porte jamais deux fois le même costume, lesquels sont les reproductions de vêtements du siècle précédent, et que ses lunettes sont taillées dans du quartz rose. Bref, Julius Deane est un homme riche et excentrique, et il aime les choses. Avant de voir comment William Gibson décrit son environnement, il est intéressant de revenir à Baudrillard et à sa définition de l'homme consommateur, qui possède des objets et les organise autour de lui. « L'homme de rangement n'est ni propriétaire ni simplement usager, c'est un informateur actif de l'ambiance. Il dispose de l'espace comme d'une structure de distribution, à travers le contrôle de cet espace, il détient toutes les possibilités de relations réciproques, et donc la totalité des rôles que peuvent assumer les objets. […] « L'habitant moderne ne consomme pas ses objets. […] Il les maîtrise, il les contrôle, il les ordonne. Il se retrouve dans une manipulation et dans l'équilibre tactique d'un système. » Voici maintenant la description des bureaux de Julius Deane : « Ses bureaux étaient situés derrière Ninsei, dans un entrepôt dont une partie semblait avoir été chichement décorée, bien des années plus tôt, avec une collection prise au hasard de mobilier européen, comme si Deane avait à l'époque eu l'intention d'élire domicile dans ces lieux. La poussière s'accumulait sur des bibliothèques néo-aztèques appuyées contre un des murs de la pièce où attendait Case. Une paire de lampes de chevet globuleuses, style Disney, étaient perchées de guingois sur une table basse à la Kandinsky en acier laqué d'écarlate. Une montre molle de Dali était accrochée au mur entre les bibliothèques, son cadran déformé pendant jusqu'au sol de béton. Les aiguilles étaient des hologrammes qui se déformaient pour suivre le contour tordu du cadran, au fur et à mesure de leur rotation, mais elles n'indiquaient jamais l'heure exacte. La pièce était encombrée de modules de transport en fibre de verre blanche, desquels émanait une odeur de gingembre en conserve. » Ce que décrit ce paragraphe, c'est une tentative de créer un décor, une ambiance. Julius Deane a peut-être voulu faire de ce lieu sa maison, mais quelque chose l'en a empêché. Au lieu d'une ambiance réussie, où tous les objets seraient à leur place et se répondraient, on assiste à la confrontation de deux cultures. L'une est ancienne et raffinée, l'autre « moderne », froide et industrielle. Les objets « raffinés » auraient dû fonctionner ensemble, se répondre les uns les autres. Mais le lieu où on les a placés et la présence d'autres objets empêchent cette correspondance pour en créer une autre, et ceci de façon très systématique. Ainsi, les bibliothèques, les meubles européens, l'horloge Dali, la table Kandinsky appartiennent à la tentative de signaler le raffinement, l'ancienneté. Mais les bibliothèques sont de style néo-aztèque, l'horloge est un hologramme — et ne fonctionne pas — la table est en acier, et la pièce, elle-même située dans un hangar, est remplie de conteneurs en fibre de verre : ainsi chaque élément raffiné est-il comme tempéré, ou contré par un élément froid et industriel. Dans cette description, les objets sont importants non pour ce qu'ils sont, mais pour ce qu'ils signalent. Ce que fait constamment William Gibson dans ce genre de description, c'est nous rappeler cette façon que nous avons d'utiliser les objets : il signale les signes. Il les met en relief, les juxtapose, les accumule. Il nous rappelle que nous vivons dans un monde d'objets qui sont aussi des signes, et que nous aimons aussi bien à les utiliser qu'à les lire. C'est ainsi qu'il faut voir les fameuses lunettes à verre miroir, dont on a fait tant de cas et auxquelles on a tenté de donner tant de significations. Les lunettes ne signifient rien, au sens où il n'y a rien « derrière » elles. Elles sont des signes purs. Leur seule fonction est d'exister en tant que signes et de se signaler elles-mêmes. Des personnages tels que Julius Deane appartiennent essentiellement au monde du commerce. Mais, ainsi que nous l'avons dit, d'autres lieux, tels que les galeries d'art et les ateliers d'artistes, nous conduisent vers une autre catégorie d'objets : celle de l'objet d'art. La nouvelle « The Winter Market » est remarquable parce que les personnages et les choses, notamment les œuvres d'art, y sont confrontés de façon beaucoup plus directe que dans la plupart des autres textes de Gibson. Avant même que nous sachions qu'elle utilise un exosquelette, le personnage de Lise est assimilé à un objet. D'abord à une tête de lecture qui peut « brûler » sous l'effet de certaines fréquences. « Et c'est ce à quoi je pensais, tandis que je me tenais là, les orteils au-dessus de l'eau : à cette tête en train de se consumer. » Car c'est ce qu'ils ont fait. » Une autre catégorie est omniprésente dans l'œuvre de Gibson. Il s'agit de ce que les Japonais appellent gomi : « des ordures, du kipple, des déchets, l'océan d'objets de rebut sur lequel flotte notre siècle ». Ces objets rejetés, brisés, déformés, constituent peut-être la catégorie la plus fournie de la cohorte d'objets qui peuplent l'univers gibsonien. Des objets dont certains personnages, comme rubin, sont les maîtres. « Il n'a rien à dire au sujet du gomi. C'est son médium, c'est l'air qu'il respire, ce dans quoi il a évolué toute sa vie. […] Il cherche des choses qui ont leur place dans on ne sait quel schéma, inscrit à l'intérieur de son front par ce qui lui sert de muse. Il ramène encore plus de gomi à la maison. Parfois, certains morceaux fonctionnent encore. Parfois certains, comme Lise, sont humains. » Le gomi n'a rien à voir avec l'ordure ordinaire. Les objets de rebut qui le composent sont sortis du circuit de fabrication, achat, vente et possession qui constitue leur cycle de vie. Ils ont en principe perdu toute valeur en tant qu'objets utiles, et toute puissance en tant qu'objets-signes. Ce que montre Gibson, et de façon répétée, au travers des personnages et de leur relation au gomi, c'est que certains humains peuvent redonner sens aux objets. Rubin est de ceux-là. C'est un « trash artist » : il compose des œuvres d'art en recueillant des objets de rebut. Mais Lise a beau, comme le fait remarquer Case, avoir été trouvée par Rubin, elle ne fait pas vraiment partie de son monde. Ce n'est pas son rôle de la sauver. Case essayera mais n'y parviendra pas. Il ne sera, lui aussi, que le témoin impuissant de ce qui arrivera à Lise lorsqu'elle croira quitter lemonde des objets pour la transcendance du cyberspace (8). Rubin est un artiste bien présent dans « The Winter Market ». Dans Comte Zéro, Marly Krushkhova part à la recherche d'un artiste invisible et inconnu. Celui-ci fabrique des « boîtes » en bois, fermées par une vitre. Elles contiennent un assortiment d'objets apparemment hétéroclites, tout droit sortis de la collection de gomi de Rubin. Et pourtant : « L'os et l'or du circuit imprimé, la dentelle morte et la bille blanc terne roulée dans l'argile. Marly hocha la tête. Comment quelqu'un avait-il pu arranger ce bric-à-brac, ces rebuts, de telle manère qu'ils vous étreignent le cœur, s'accrochent à votre âme comme un hameçon ? » Pourquoi, en effet, les « boîtes » sont-elles autre chose que de vulgaires assemblages de déchets ? Parce qu'elles sont des œuvres d'art. « L'os mince et fuselé, manifestement conformé pour le vol, sans aucun doute issu de l'aile de quelque grand oiseau. Trois archaïques circuits imprimés, plaquettes recouvertes d'un labyrinthe d'or. Une sphère blanche et lisse de terre cuite. Un bout de dentelle noirci par les ans. Un fragment long comme le doigt de ce qu'elle supposa être un os de poignet humain, blanc grisâtre, où s'enfichait parfaitement la broche en silicum d'un petit instrument qui devait jadis avoir affleuré la peau — mais le cadre de l'objet était brûlé, noirci. » La boîte composait un univers, un poème, gelé aux frontières de l'expérience humaine. » La boîte était « un univers, un poème » : elle est l'équivalent plastique d'un roman — un univers délimité, un espace simulé qui contient des signes, lesquels produisent du sens en se rencontrant et en communiquant. À nouveau, Gibson nous fait remarquer que nous produisons et consommons des signes. Les objets que contient la boîte avaient perdu leur identité et leur pouvoir en quittant le monde dans lequel ils avaient une place et une fonction : l'artiste leur en assigne une nouvelle. Au sein de l'œuvre d'art, les objets sont mis en mesure de redevenir des signes et de générer à nouveau du sens. Gibson avait déjà montré qu'il était conscient de la puissance sémiologique des objets dans l'univers de la consommation, notamment dans ses descriptions de lieux de vie de certains personnages. Ainsi, dans le passage déjà cité, la pièce où pénètre Case lorsqu'il retrouve le Sprawl est une version « underground » du loft, lequel peut être considéré comme la version ultime de l'espace moderne. En effet, qu'est-ce qu'un loft sinon un espace où des lieux ne sont créés que par des objets signes ? Il n'y a de chambre que parce que le lit signale l'espace de la chambre, de bar ou de salon que parce qu'il y a un bar ou une table basse, de cuisine que parce qu'on a installé les appareils adéquats. C'est à peine s'ils ont besoin d'être choisis et mis en place par un humain pour créer l'espace : il leur suffit d'exister. le loft ou la chambre de Case correspondent parfaitement à celui que Jean Baudrillard appelle l'homme de rangement, et qui est l'homme de la société de consommation. Dans une telle société, il est parfaitement logique qu'une forme d'art liée à l'objet et à sa manipulation soit apparue. Le « créateur de boîtes » est le pendant artistique de l'homme manipulateur décrit par Baudrillard. On doit cependant remarquer une chose : les objets gibsoniens marquent une évolution par rapport aux objets décrits par Baudrillard. En effet, avec Gibson et ses nomades urbains, on arrive au stade ultime de l'objet-signe, puisque ceux qui sont chargés de créer l'espace (comme les meubles déjà cités de Julius Deane) finissent par ne plus être que des abstractions d'eux-mêmes : le lit qui n'est plus qu'un parallélépipède de mousse n'est plus un lit — il est une idée de lit. Enfin, on découvre, à la fin du roman, que le « créateur de boîtes » n'est pas un artiste humain, mais une intelligence artificielle. Il ne se manifeste physiquement, en une sorte de parodie de l'artiste et de l'homme de rangement, que par un robot pourvu de multiples bras manipulateurs. Malgré cela, le mystère n'est pas résolu : l'artiste, le créateur d'objets, se révèle être un objet lui-même, l'acte de création n'est que le résultat d'un autre acte de création. Le créateur et ses motifs se trouvent réduits à l'idée transcendante de création.

Les matières

On a vu que William Gibson s'attachait aux objets : il s'attache de la même façon aux matières qui constituent ces objets, qu'il s'agisse de vêtements, de bijoux, de meubles, d'armes ou d'œuvres d'art. Les matières, au même titre que les objets, peuvent fonctionner comme des signes. On peut distinguer deux grandes catégories de matières : celles qui sont naturelles et celles qui sont artificielles. Il va sans dire que cette classification est essentiellement subjective. Ainsi que le rappelle Jean Baudrillard : « Pourquoi le béton serait-il moins authentique que la pierre ? Nous éprouvons des matières synthétiques telles que le papier comme tout à fait naturelles, et le verre est une des matières les plus riches qui soient. » Mais les préjugés ont la peau dure et certaines matières semblent être définitivement condamnées à l'artificialité De toutes ces matières créées par le vingtième siècle, le plastique est certainement celle que nous assimilons le plus à l'idée d'artificialité. C'est sans doute la matière la plus souvent mentionnée par Gibson qui lui done identité et présence en faisant ce que ne font généralement pas ceux qui décrivent du plastique : en nommant les différents types utlisés : styrofoam, temperfoam, nylon, acrylique, etc. Rares sont les œuvres de fiction qui ont su rendre compte de la multiplication des matières nouvelles, de leur présence dans notre environnement et de la signification que nous leur donnons. Avec Neuromancien, le langage technique de l'objet est entré ans le discours fictionnel. Il en est de même lorsque l'auteur donne les noms précis des divers médicaments ou drogues utilisés par les personnages. Ces noms montrent d'une part la multiplication de ces produits, d'autre part la familiarité des personnages avec de telles substances, lesquelles voisinent, de la même façon que la plastique voisine avec des matières plus naturelles, avec des drogues « traditionnelles » comme la cocaïne ou l'opium.

La nature

Au plastique, matériau de la modernité et de l'artifice, s'oppose fort souvent le bois, matériau naturel suprême. Le bois est présent dans le mobilier des riches. Il apparaît dans la description du « bureau » de Julius Deane, en opposition au métal. Au début de Mona Lisa s'éclate, Kumiko pense à son père, un puissant industriel japonais : « avachi dans son fauteuil derrière le vaste champ d'ébène de son bureau ». Quelques pages plus loin, elle arrive à Londres. En entrant dans la maison, elle « foule la moquette bleue d'une entrée aux lambris peints en blanc ». Peu après, elle voit « au dessus du lambrissage blanc, acrochée dans un cadre d'acajou, un gravure… » (9) Le bois existe dans l'univers des nomades urbains, mais sa place et sa forme sont différentes. Ainsi, dans l'appartement de Case dont j'ai déjà parlé : « Il pivota pour poser les pieds par terre. Le sol était fait de petits morceaux de bois — certains partis, d'autres décollés. » Ces cubes de bois (« blocks of wood » en anglais) sont exactement à la place que l'ambiance, en tant que système de dignes, asigne à la nature: « L'ordre de Nature (fonction primaire, pulsion, relation symbolique) y est partout présent, mais il n'y est présent que comme signe. » Les riches et les puissants possèdent des objets de bois rares et travaillé. Les autres consomment l'idée de nature sous forme d'échantillns bruts, où la forêt se réduit à un cube, de la même façon que le lit se réduit à une plaque de mousse.

Firmes et marques

Nous avons dit qu'un roman de Science-fiction était une simulation dans laquelle un certain nombre d'éléments fonctionnent comme des signes auxquels le lecteur, au fur et à mesure qu'il entre dans le monde décrit, est amené à donner un sens de plus en plus précis. Dans certaines œuvres, on trouve très peu de ces éléments étrangers à l'univers du lecteur ; dans d'autres, ils sont très nombreux. Pendant très longtemps, il a été de règle dans la description du futur proche, de ne pas avoir recours à trop d'éléments familiers du lecteur, surtout s'ils faisaient référence à la mode, à l'industrie ou même à l'art. William Gibson ne s'est pas encombré de ces scrupules : les éléments connus, présents dans l'environnement du lecteur, abondent. Les noms de marques ont particulièremt frappé la critique : Itashi, Porsche, Adidas, Mercedes, Évian, Sanyo, Akai, Smith & Wesson, Rolex, Braun, BMW, Braun sont constamment cités. À tout moment, l'auteur et les personnages sont conscients de la marque des objets qu'ils décrivent ou possèdent. Bien que le roman soit censé se dérouler dans le futur (proche, certes, mais futur tout de même) le lecteur n'est pas choqué de les rencontrer. Ceci montre que nous ne voyions plus notre société et notre évolution de la même façon. Nous acceptons le fait que dans un proche futur, les entreprises qui portent ces noms existeront encore, idée qui devait répugner aux auteurs et gêner les lecteurs il y seulement vingt ans. Si ce n'avait pas été le cas, pourquoi se seraient-ils privés d'un procédé aussi simple et efficace ? En fait, c'est sur l'évolution du genre lui-même que ce changement nous renseigne. Il nous donne une idée de la façon dont on conçoit maintenant les univers simulés.

Des univers de signes

Dans un roman de science-fiction « traditionnel », les premières pages, voire les premières lignes, servent à donner, le plus rapidement possible, un certain nombre d'indices au lecteur qui doit les utiliser pour inférer la nature et les règles du monde dans lequel il est en train d'entrer. Le rôle du début du roman est donc de placer le lecteur dans un cadre narratif. Il lui donne des indications sur les structures de l'univers fictionnel dans lequel il s'apprête à entrer. Ainsi, la première page d'un classique du genre, Planète à gogos, nous informe de l'existence de savons dépilatoires, de difficults d'approvisionnement en eau — que le leceur comprend grâce à l'existence de deux robinets, un pour l'eau salée et un pour l'eau non salée — et d'un projet de fusée pour vénus, introduit au moyen d'un écran encastré au-dessus du miroir de la salle de bains. Au début de Neuromancien, divers détails suggèrent qu'on est au Japon, dans un bar fréquenté par des personnes d'origine américaine. On comprend aussi que la technologie a achevé de développer des objets que nous connaissons déjà, comme des bras mécaniques, lesquels sont d'ailleurs déjà un peu démodés. Le cyberspace, qui est l'élément nouveau majeur du roman, apparaît une page plus loin. Il n'y aurait pas de grande différence avec un roman de science-fiction classique si, par la suite, l'accumulation des détails qui appartiennent déjà à l'univers du lecteur ne venait pas en quelque sorte noyer, affaiblir l'impact des éléments nouveaux. Ces détails qui, comme on l'a vu, font entrer dans l'univers science-fictionnel le vocabulaire technique de l'objet, la culture « design », l'esthétique « pop » contribuent à renforcer le lien historique entre l'univers futur et le nôtre. Ils signalent que nous considérons que notre modernité, dont ils sont les signes, occupe un « espace temporel » plus étendu qu'elle ne le faisait il y a vingt ou trente ans. Autrement dit, ils indiquent que nous pensons que le changement, élément essentiel à la naissance d'un univers futur, n'est plus aussi rapide qu'il le fut par le passé. Les auteurs de Planète à gogos auraient pu attribuer une marque au savon dépilatoire. Une marque inventée ou réelle, peu importe. Il semble que, lorsque ce roman fut écrit, les objets étaient encore perçus en fonction de l'usage qu'on en faisait, et non en fonction du signe qu'ils étaient dans l'univers de la consommation. Si les personnages de Gibson se rasaient (ce qui ne les préoccupe nullement), nous connaîtrions la couleur du savon, sa composition et sa forme. Et, bien entendu, sa marque. L'univers de Neuromancien nous montre que nous avons totalement intégré la culture de l'objet-signe. On a souvent décrit le style de Gibson comme « kaléidoscopique ». S'il y a kaléidoscope, c'est un kaléidoscope de signes, plus que d'images. Ce que disent les descriptions de William Gibson, c'est que l'univers de l'homme moderne est un univers de signes qu'il doit à chaque instant lire et interpréter. Plus qu'un univers hyper-technologique, c'est univers hyper-culturel : un univers où l'humain est constamment confronté aux créations, passées ou récentes, d'autres humains. C'est le sens de la premièrephrase de Neuromancien : « Le ciel au-dessus du port était couleur télé calée sur un émetteur hors service. » Que la première métaphore d'un roman de science-fiction repose sur un objet manufacturé aussi familier, et néanmoins aussi chargé de sens, que la télévision signifie, comme le fait fort justement remarquer Darko Suvin, qu'« une seconde nature est devenue une première nature » (10). Autrement dit, l'homme moderne n'est plus seulement confronté à l'univers, il est avant tout confronté à ses propres créations qui, plus que l'eau, la terre ou les arbres, sont devenues son vrai milieu. En réalité, tout est devenu signe. Autrefois, il fallait lire un roman de science-fiction pour décrypter les signes ; maintenant il suffit de se promener dans la rue, car c'est la réalité elle-même qui fonctionne comme un roman de SF. Cette situation expliique que l'on ne puisse plus construire des univers de science-fiction de la même façon qu'il y a quelques années. Dans un présent envahi d'objets manufacturés, où la technologie est omniprésente, il devient difficile d'imaginer un futur qui soit autre chose que ce même présent hypertrophié, où toute nouvelle invention technologique se perd dans la masse de celles qui existent déjà. Il y a vingt ans, l'idée de futur prolongeait l'idée de modernité. Aujourd'hui, avec des romans tels que ceux de William Gibson, le futur s'est dissous dans la quotidienneté.

Science-fiction et extrapolation

Un autre problème se pose à la lecture de Neuromancien, Comte Zéro et Mona Lisa s'éclate. Il s'agit des structures utilisées pour la construction de l'univers, autrement dit, du processus d'extrapolation. Un des grands avantages du roman de science-fiction est qu'il simplifie le monde en ramenant son fonctionnement à un problème majeur. Ainsi en a-t-il été de la pollution, de la surpopulation, de l'effet de serre, de l'invention des robots, etc. Tous ces phénomènes ont donné lieu à des œuvres dans lesquelles un concept englobant a permis de créer une simulation intelligible et satisfaisante pour l'intelligence aussi bien que pour l'imagination. Qu'en est-il des romans dont nous parlons ? Il semblerait que l'absence de concept englobant soit à l'origine de l'accumulation de détails. Il est en effet difficile de deviner les prémices qui sont à la base de l'univers de William Gibson. D'autre part, les très nombreux éléments connus tendent à nous faire considérer ces univers romanesques comme des prolongements de notre monde : ne ne sont pas, comme beaucoup de ceux qui les ont précédés, des univers clos, uniquement rattahés au nôtre par le fil ténu de l'extrapolation. Extrapolation dont nous devons préciser la nature. En effet, si une conception du monde est présente dans l'univers de Gibson, c'est par l'absence de certains éléments que l'on doit la détecter, non par leur présence. Ainsi en est-il des instances sociales ou politiques : leur absence signale leur déchéance. Comment ne pas remarquer que les « groupes sociaux » décrits ne sont pas issus de nationalités ou d'idéologies, mais sont des tribus urbaines : les Gothiks, les Casuals, les Panthers, les Moderns. Cependant,en règle générale, c'estle monde du commerce qui est au pouvoir. Dans le monde réel, on fabrique des objets, on les transforme, on les échange ; dans le cyberspace, on fait de même avec les informations.

Le commerce tout-puissant

La géographie n'a pas un sort meilleur : les décors urbains ne semblent pas vraiment dépendre du sol qui les porte. Le Japon et les États-Unis se résument à des hôtels ou à des bars. Les pays dont on parle sont plus des idées de pays que des réalités tangibles. Et, bien entendu, jamais aucun personnage n'est motivé par autre chose que par la nécessité d'obtenir de l'argent, du pouvoir ou, pour les plus faibles, de sauver sa peau. Gibson ne présente jamais les puissants et les riches comme sympathiques ou dignes d'envie, mais il n'est à aucun moment question de s'attaquer aux zaibatsus, ni même d'envisager un monde où elles cesseraient d'exister. Tout ce que peuvent espérer certains personnages, c'est de s'échapper dans la transcendance qu'offre le cyberspace, ou, comme le fait remarquer Itsvan Csicery-Ronay Jr. (11), de vivre le plus vite possible « pour ne pas être pris dans la toile et ne pas se faire éliminer par les Yakusas, les IA, les androïdes, les nouvelles entités industrielles, dont le seul but est de se perpétuer ». Comme le dit l'auteur au début de Neuromancien : « La Cité de la nuit était comme une expérience folle de darwinisme social, conçue par un chercheur las qui aurait en permanence tenu le pouce pressé sur la touche d'avance rapide. » Si les objets tiennent une si grande place dans ses œuvres, c'est que le commerce, comme la recherche des objets mythiques dans Les Choses, s'est substitué aux relations humaines. Ce à quoi on a affaire, c'est à un espace économique et esthétique, en lieu et place d'un espace social et moral. Certains personnages survivent dans cette jungle, mais au bout du compte peu importe ce qui a pu leur arriver : l'univers n'en est aucunement changé. On pourrait donc croire que Gibson partage la vision exprimée par Gilles Lipovetsky (12), qui considère que la société de consommation, le phénomène de mode est arrivé à son plein niveau de développement, et crée des individus libres et autonomes qui disposent de l'univers des objets pour s'exprimer et pour satisfaire leurs désirs. C'est possible. La diversité de ce qui nous est proposé ne nous donne-t-elle pas toute liberté pour choisir nos signes ? Mais qui est libre de ne pas choisir ? Personne, sauf peut-être ceux qui quittent la réalité pour le cyberspace, le monde des choses pour la transcendance et l'atemporalité. Ont-ils le choix ? Il semblerait que non. Et, dans ce cas, les romans de Gibson ne font peut-être que dénoncer une impasse, et notre incapacité à en sortir. Sylvie Denis

|